『言志四録』全1133条の中でも

特に有名な「言志晩録60条」は、

人生100年時代を生きる

私たちの心に深く響きます。

少にして学べば 則ち壮にして為す有り。

(若い頃に学んでおけば、壮年期にその知識や経験が活かされ、何かを成し遂げることができる。)

壮にして学べば 則ち老いて衰えず。

(壮年期に学んでいれば、老年期になっても心身ともに衰えることなく、成長を続けることができる。)

老いて学べば 則ち死して朽ちず。

(老年期になっても学び続けることで、その人の思想や業績は後世に残り、人々の記憶の中で生き続ける。)

人生を青年期・壮年期・老年期の3つの年代に分け、

学び続けることの大切さを説いている、佐藤一斎の有名な言葉。

『言志四録』には、エネルギーを与えてくれる言葉、ヒントとなる言葉がたくさんあります。

ここでは、1133条の中からそれぞれの年代の心に寄り添う言葉をひとつずつ紹介します。

青年期

世の中に矛盾を感じたり、他人と自分を比べて自信を失ったり、青年期は、特に心の葛藤が激しい年代です。

環境の変化、体の成長の速度などに心の成長が追いつかず心身のバランスが崩れてしまうこともあるでしょう。

経験したことのない道を進むため、未来が見えずに不安を感じてしまう時、この言葉が支えになるはずです。

学は立志より要なるは莫し

(高い目標をもって学ぶことが大切です。)

而して立志も亦之れを強うるに非らず

(でもそれは決して他人から押しつけられるものではなく、)

只だ本心の好む所に従うのみ

(本人自身が、心の底からそうなりたいと思うものではなくてはなりません。)

「言志録 6条」

壮年期

がむしゃらに自己研鑽を積んだ青年期を経て、広い知見と経験によって自己理解が深まる壮年期。この時期には、社会や組織の中で自らの立ち位置を見いだし、自分が果たすべき役割を追求していくことが期待されます。精神的にも安定し、さらに向上心を抱いて日々を過ごすために、豊かな土壌を整えることが大切です。壮年期を過ごす上で、心に寄り添いさらなる成長の支えとなる言葉を『言志四録』から紹介します。

人は少壮の時に方りては、惜陰を知らず。知ると雖も太だしむには至らず。

(若い時は時間を惜しむのを知らない。たとえ知っていても惜しむには至らない)

四十を過ぎて已後、始めて惜陰を知る。既に知るの時は、精力漸く耗せり。

(四十歳を過ぎる頃になると、初めてそれをしる。すでに精力が衰え始めているからだ)

故に人の学を為むるには、須らく時に及びて勉励するをすべし。

(だから、学問をするには、若い時に志をたてて、大いに勉め励まなくてはならない)

しからざれば則ち百たび悔ゆるとも亦竟に益無からむ。

(そうでないと、後になっていくら悔やんでもむだである)

「言志録 123条」

老年期

社会とのつながりが薄れ、心身の変化が現れやすくなる老年期では、「自分の価値を失ったように感じ」、「これまで築き上げてきた『自分らしさ』を見失ってしまう」ことも珍しくありません。しかし、年齢を重ねることによって培われた人間性や品格は、若い世代には容易に身につけることはできません。だからこそ、志や気力を保ち、日々に意義を見出すことが大切です。老年期を過ごす上で、支えとなる言葉を『言志四録』からご紹介します。

心志を養うは、養の最なり。

(心や志、すなわち精神を修養することは、養生の最上なものである)

体躯を養うは、養の中なり。

(身体を養うことは、養生の中のものである)

口腹を養うは、養の下なり。

(口や腹の欲を満たすことは、養生のなかで最も下のものである)

「言志耊録 295条」

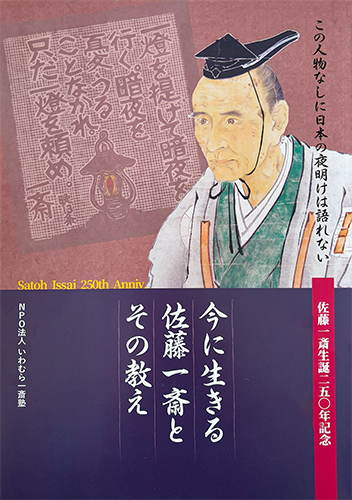

生涯学習の入門書

今に生きる佐藤一斎とその教え

NPO法人 いわむら一斎塾 (著・編集)

佐藤一斎生誕250年を記念した著書。學びのひろばのライブラリーにて閲覧いただけます。ミュージアムショップでも販売しています。